临床缺口巨大,IL-4Rα精准治疗正当其时

近年来,过敏性鼻炎(AR)这一长期被视作“常见病”的领域,接连迎来关键进展,让这个看似“老生常谈”的赛道,重新站上生物医药创新的焦点位置。

2025年2月,康诺亚的司普奇拜单抗刚在国内获批新增“季节性过敏性鼻炎”适应症,成为全球首个攻下该病症的IL-4Rα靶向药;几乎同期,再生元与赛诺菲联手推出的度普利尤单抗,也正将AR适应症推入III期临床;而麦济、智翔金泰、正大天晴等多家本土药企,也纷纷在AR靶向治疗III期临床中加速推进。一时间,一场围绕2.4亿患者、尚未被满足的临床需求的“鼻科大战”,似乎正悄然打响。

为何在鼻用激素、抗组胺药等传统疗法已广泛普及的今天,AR领域仍能吸引如此多创新药企重兵布局?是巨大的患者基数与远未被满足的治疗缺口使然?还是生物制剂凭借“精准阻断”机制,正在改变过敏性鼻炎的治疗逻辑?又或者,在自免与过敏性疾病药物接连爆发的当下,AR——这个看似“不致命”却极其扰民的慢性病,正悄然成为下一个“必争之地”?

2.4亿患者之痛:被低估的疾病负担与临床缺口

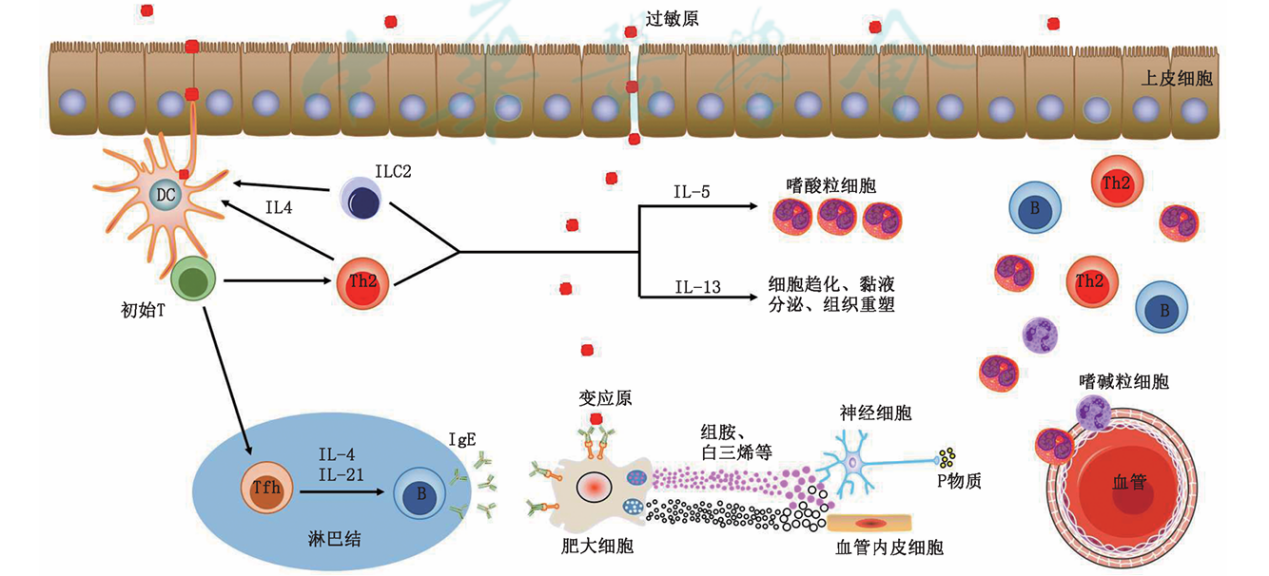

过敏性鼻炎(AR)是特应性个体在接触过敏原后,由免疫球蛋白E(IgE)介导、多种免疫细胞及炎性因子共同参与的鼻黏膜非感染性慢性炎性疾病。其发病机制涉及遗传倾向与环境暴露的复杂交互作用,核心为过敏原特异性IgE介导的鼻黏膜慢性非感染性炎症。同时,非IgE介导的机制及神经免疫失调也参与其中,最终诱发鼻腔黏膜的持续性炎症反应。

临床上,患者常出现阵发性打喷嚏、清水样鼻涕、鼻塞及鼻痒等“四大典型症状”,部分患者可伴发嗅觉减退、眼痒、咽部异物感等,严重影响日常工作和睡眠质量[1]。

图片来源:中国变应性鼻炎诊断和治疗指南

作为全球最常见的慢性呼吸道疾病之一,过敏性鼻炎的疾病负担长期以来被严重低估。流行病学调查研究显示,AR影响全球约10%–20%的人口,已成为一项不容忽视的公共卫生挑战。尤其值得注意的是,我国成人AR的标准化患病率在短短数年间由2005年的11.1%迅速攀升至2011年的17.6%,患病人群保守估计已达约2.4亿,呈现出显著的上升趋势与年轻化倾向[2]。

尽管AR不直接威胁生命,但其病程迁延、反复发作,不仅显著损害患者的生活质量,还与多种共病密切相关。约30%–40%的AR患者会合并支气管哮喘,形成“同一气道,同一疾病”的临床关联;另有相当比例的患者可能发展为过敏性结膜炎、慢性鼻窦炎、分泌性中耳炎甚至睡眠呼吸障碍[1]。此外,长期的鼻塞与低氧状态还可能影响儿童颌面发育与认知功能。

其中,针对过敏性鼻炎的过敏原,可大致分为两类:

季节性AR(SAR):症状发作呈季节性,常见过敏原为花粉、真菌等季节性吸入过敏原。花粉过敏引起的季节性变应性鼻结膜炎也称花粉症。不同地区季节性过敏原暴露的时间受地理环境和气候条件等因素影响,临床特征调查显示,国内AR患者的就诊高峰为8月和9月,45%的患者集中在这两个月。

常年性AR(PAR):症状发作呈常年性,常见过敏原为尘螨、蟑螂、动物皮屑等室内常年性吸入过敏原,以及某些职业性过敏原。调查显示我国过敏原的地区差异显著,如尘螨在南方的致敏率最高,艾蒿、豚草和蒲公英则是西北最常见的过敏原。

尽管目前已有多种类的AR治疗药物,但AR患者的全部临床需求仍未得到有效满足,患者对现有治疗反应不理想,药物副作用等问题仍有待解决。因此,AR治疗仍存在巨大的未满足临床需求,对制药企业而言,这一持续增长的患病群体与远未被满足的临床需求,共同预示着一个潜藏着巨大市场潜力的赛道。

62%患者症状未控,传统治疗遇瓶颈

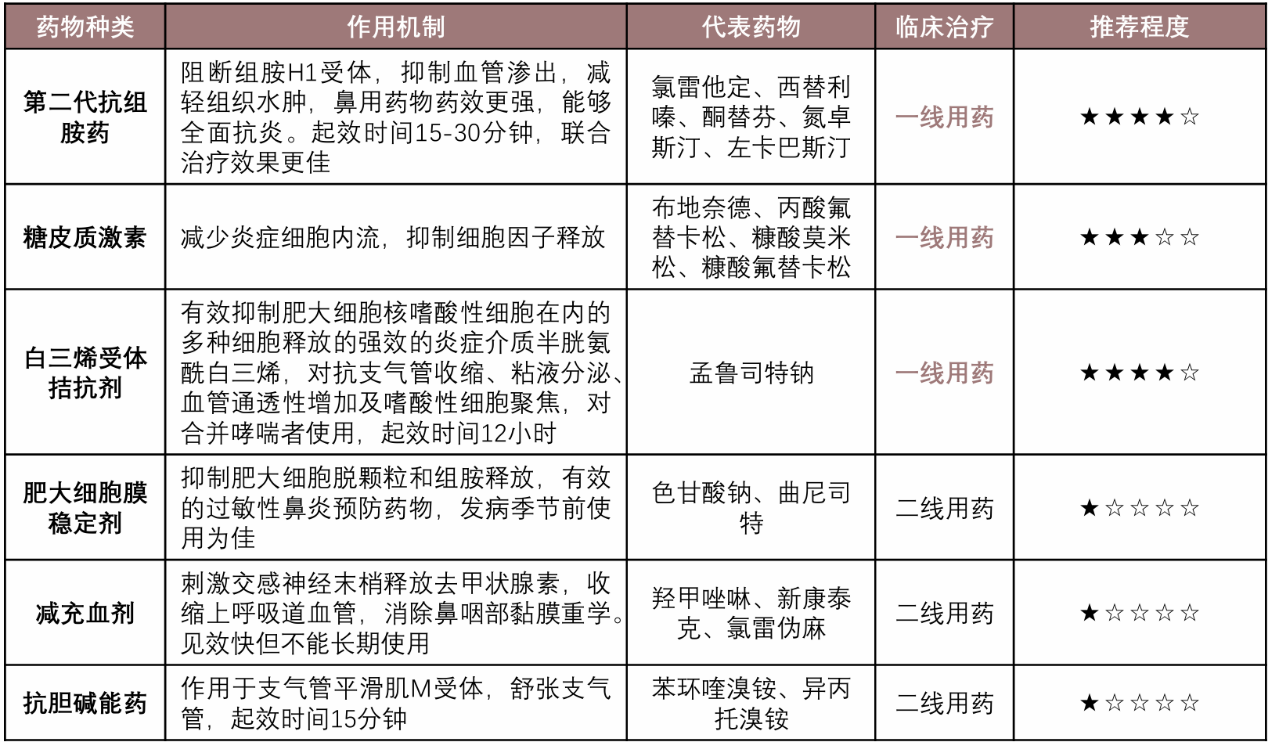

目前AR尚无法完全治愈,其治疗目标为控制各种症状,提高生活质量。目前AR一线治疗药物包括鼻用糖皮质激素(简称鼻用激素),如曲安奈德、丙酸氟替米松、糠酸莫米松、布地奈德,是目前治疗AR的主要药物;第二代抗组胺药,如氮卓斯汀、氯雷他定、西替利嗪;以及白三烯受体拮抗剂,如孟鲁司特钠、扎鲁司特。

图片来源:头豹研报

目前的AR治疗药物仍无法覆盖AR患者的全部临床需求。有研究显示,即便规律使用鼻用激素和抗组胺药治疗,仍有62%的中、重度过敏性鼻炎患者症状未能得到有效控制。鼻用激素反复使用会导致黏膜毛细血管增大,进而导致更严重的鼻塞,且长期使用会造成药物性鼻炎、肥厚性鼻炎、萎缩性鼻炎,并且会出现药物的依赖性和耐药性;抗组胺药也存在嗜睡、鼻眼干燥等常见副作用。

因此,推动疾病机制的深入探索、开发更具靶向性的治疗策略,已成为当前过敏疾病领域亟待突破的关键方向。

30余款在研药物,生物制剂占半壁江山

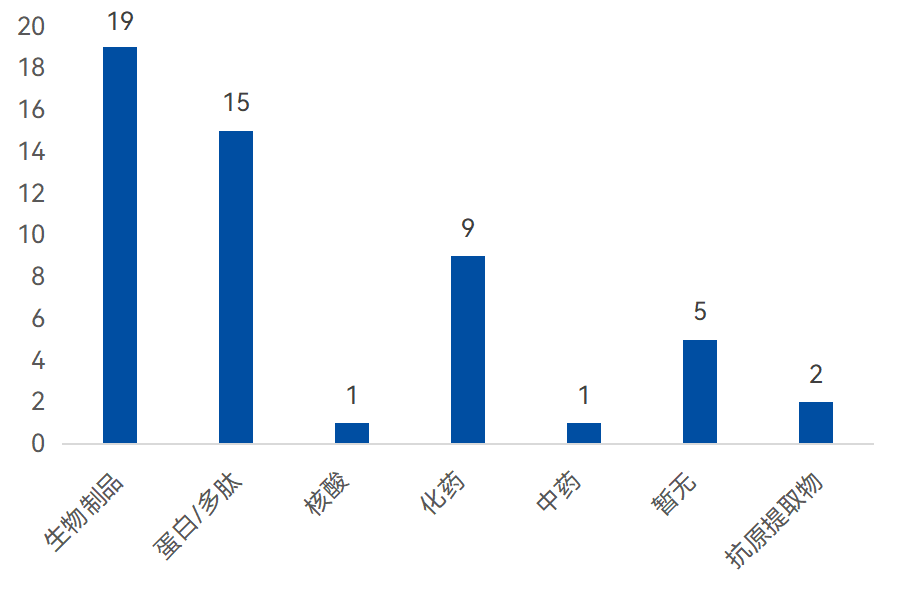

管线方面,目前全球范围内活跃的、针对过敏性鼻炎的创新药在研管线共有30余款,主要聚焦生物靶向药与小分子药物,以目前情况来看,生物药以精准机制和临床突破在该疾病领域中逐渐占据主导地位,尤其是生物制剂实现从“广谱抑制”到“精准调控”的跨越之后,差距也进一步拉开。

过敏性鼻炎创新在研疗法的技术分类

数据来源:药智数据(如有错误请指正)

数据显示,30余款临床在研管线中,生物制剂领域数量超过半数,其中以蛋白/多肽技术路线为主;而小分子靶向药的管线则不仅数量相对较少,且进展也相对更缓慢,其中进展最快的小分子药物有普祺医药的JAK1/2激酶抑制剂普美昔替尼,已在2024年进入临床III期研究。

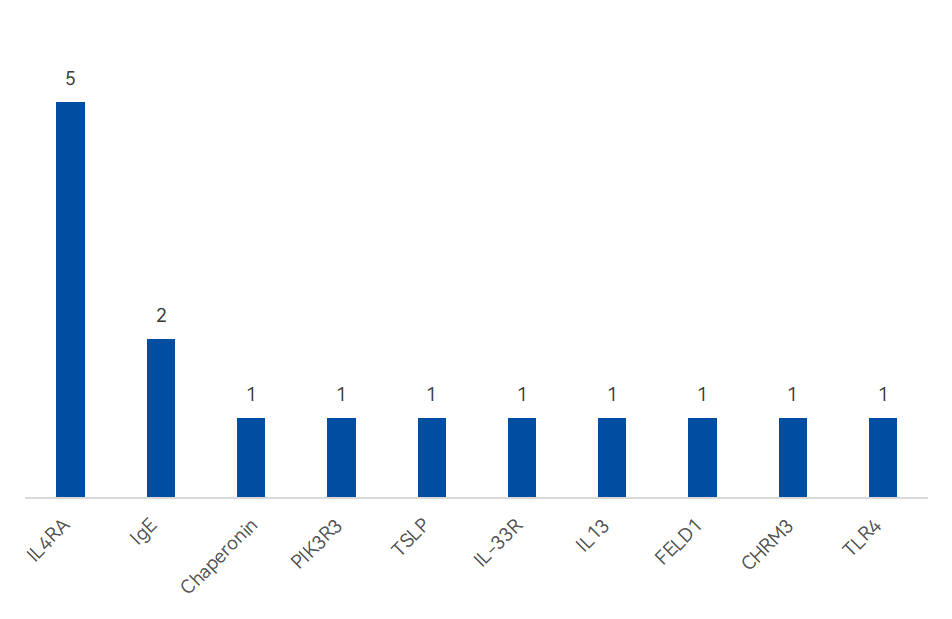

过敏性鼻炎创新在研生物制剂的靶点分布

数据来源:药智数据(如有错误请指正)

目前以IL-4Rα靶向药物为代表的生物药领域在管线进度上取得相对领先的优势,其中IL-4Rα靶向药物已有2款药物上市。在研管线中,全球共已有8条生物靶向药管线进入临床3期,6条管线处于临床2期,另外有I期临床管线4款。

IL-4Rα破局引领精准治疗

2型炎症性疾病是一类以“2型免疫应答的慢性失衡、进而诱发2型炎症反应”为共同特征的疾病统称,包括过敏性鼻炎、特应性皮炎、哮喘等多种疾病,在2型炎症反应发病机理中,Th2扮演关键角色。Th2细胞介导的2型免疫反应中IL-4/13处于中枢位置。作为IL-4与IL-13受体的共同亚基,IL-4Rα可抑制IL-4和IL-13双信号通路,阻断2型炎症发展,适应症谱广阔,涵盖了多种过敏性疾病[3]。

近年针对IL-4Rα靶点的药物研发热度不断升温。目前,全球共有两种IL-4Rα靶向药物上市,两种药物均已在国内获批,即康诺亚的司普奇拜单抗和再生元制药的度普利尤单抗,同时4条用于季节性过敏性鼻炎的抗IL-4R单抗正在临床开发中。

康诺亚生物自主研发的司普奇拜单抗于2025年2月获批新增季节性过敏性鼻炎(SAR)适应症,成为全球首个针对该病症的IL-4Rα药物。司普奇拜单抗的III期研究结果显示,首次用药2天后,患者鼻塞症状得到快速缓解;4天后,鼻部整体症状显著改善;近一半患者在接受1次治疗后,鼻部症状达到轻度甚至完全缓解状态。眼部症状方面,接近90%的患者在接受2次治疗后,眼痒、流泪等眼部症状降至轻微或完全消失。司普奇拜单抗安全性良好,治疗组与安慰剂组治疗期间不良事件发生率相当,绝大多数在治疗过程中出现的不良事件为轻度或中度[4]。

度普利尤单抗(Dupilumab)由再生元开发,目前由赛诺菲和再生元共同销售,是全球首款获批上市的IL-4Rα靶向药物,于2017年3月获FDA批准上市,商品名Dupixent。自上市以来,度普利尤单抗已成为赛诺菲销售额最高的产品,其在2017年上市当年销售额已达到2亿欧元,2024年销售额达到130.72亿欧元。度普利尤单抗于2020年4月在国内获批上市,商品名达必妥,目前已在国内先后被批准用于特应性皮炎等7种适应症,AR适应症已推进至临床III期研究。

在研管线中,进展较快的包括麦济生物的柯美奇拜单抗(MG-K10),智翔金泰的泰利奇拜单抗(GR1802),以及正大天晴的TQH-2722。

柯美奇拜单抗(MG-K10)目前已进入III期临床阶段,其最突出的优势在于长效性,设计为每月给药一次,相比市场上需要每两周给药一次的同类药物,能够显著提高患者的用药便利性和依从性,因此被认为具有成为“同类最佳”药物的潜力。

泰利奇拜单抗(GR1802)在成人中、重度特应性皮炎的III期临床试验已达到主要终点,并已于2025年9月提交了新药上市申请,其用于成人及青少年季节性过敏性鼻炎的适应症也已进入III期临床阶段。

TQH-2722目前处于II期临床,其II期试验的设计特点是联合背景治疗,旨在评估在现有标准疗法基础上加用TQH-2722,能否为患者带来额外的症状改善。

复方制剂:中重度患者的协同破局之道

利用现有药物开发固定剂量的复方制剂,是目前AR治疗药物克服对中重度患者药效低和副作用等障碍一个重要创新方向。目前,美国FDA已批准了两款此类复方药物:Dymista(氮卓斯汀/氟替卡松复方)和Ryaltris(莫米松/奥洛他定复方)。

Dymista由晖致研发,适用于缓解6岁及以上季节性过敏性鼻炎患者的症状,于2012年5月获FDA批准。而Ryaltris则由格兰马克制药开发,用于12岁以上季节性过敏性鼻炎患者的对症治疗,并于2022年1月获得FDA批准。

Dymista的获批主要基于一项III期多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验。该试验共纳入853名患者,随机分配至Dymista复方组、氮卓斯汀单药组、氟替卡松单药组及安慰剂组。研究主要评估指标为“反射性鼻部症状总评分(rTNSS)”。试验结果显示,Dymista复方制剂在疗效上显著优于各单方药物及安慰剂。

小结

综上所述,从司普奇拜单抗率先突破SAR适应症,到度普利尤单抗等后续管线加速推进,这场围绕IL-4Rα靶点的“鼻科竞赛”正持续升级。看似是两款IL-4Rα靶向药物之间的市场争夺,实则是精准医疗时代下,不同研发策略的正面交锋——是追求全球首创的突破性进展,也是依托成熟靶点进行剂型优化与联合用药的深度探索。

随着柯美奇拜单抗以“按月给药一次”的长效优势挺进III期,泰利奇拜单抗借力特应性皮炎数据跨病界拓展,以及TQH-2722探索联合治疗新路径,AR治疗格局正从“单点突破”迈向“多维并进”。而对制药企业而言,这场竞赛的意义早已超越单一适应症之争,它验证了通过阻断关键炎症通路实现“一靶多病”的可行性,为2型炎症疾病治疗提供了全新范式。

当2.4亿患者的临床需求遇上本土药企的研发加速度,过敏性鼻炎这一曾经的“红海市场”,正展现出前所未有的创新活力与商业潜力。在精准医疗的浪潮下,这场“鼻科革命”才刚刚开始。

参考文献

1. 中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022年, 修订版)

2. Cheng, Lei et al. “Chinese Society of Allergy Guidelines for Diagnosis and Treatment of Allergic Rhinitis.” Allergy, asthma & immunology research vol. 10,4 (2018): 300-353. doi:10.4168/aair.2018.10.4.300

3. Kolkhir, Pavel et al. “Type 2 chronic inflammatory diseases: targets, therapies and unmet needs.” Nature reviews. Drug discovery vol. 22,9 (2023): 743-767. doi:10.1038/s41573-023-00750-1

4. Zhang, Yuan et al. “Stapokibart for moderate-to-severe seasonal allergic rhinitis: a randomized phase 3 trial.” Nature medicine vol. 31,7 (2025): 2213-2221. doi:10.1038/s41591-025-03651-5

责任编辑:惜姌

声明:本文系药智网转载内容,图片、文字版权归原作者所有,转载目的在于传递更多信息,并不代表本平台观点。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在本平台留言,我们将在第一时间删除。

合作

扫码关注-药智网公众号

扫码关注-药智网公众号Copyright © 2009-2025 药智网YAOZH.COM All Rights Reserved. 工信部备案号:渝ICP备10200070号-3

渝公网安备 50010802001068号

渝公网安备 50010802001068号投诉热线: (023) 6262 8397

邮箱: tousu@yaozh.com

QQ: 236960938